1. De l’experientia à l’experimentum (XVII-XVIIIe)

Cet exposé débute au XVIIe siècle. L’Europe est encore baignée dans un péripatétisme, déjà fort au Moyen-Âge, et que la translatio studiorum n’a fait que consolider à coups de nouvelles traductions et autant d’interprétations. La science (ou scientia) est alors majoritairement considérée comme connaissance évidente dont la prouvabilité est, plus que tout, détenue par la validité du raisonnement. L’expérience n’y est comprise qu’en tant que début d’une chaîne causale qui sollicite l’intellect. Si le savoir est, dès lors, bien introduit par l’objet sensible, l’experientia n’est pour autant considérée que comme cause première et c’est davantage aux actes de l’intellect qu’elle apporte que les théories philosophiques s’intéressent.

Pourtant, dans les foires et les salons privés, apparait bientôt l’experimentum. Cette nouvelle forme d’expérience, révélatrice du « régime de curiosité » constitutif du XVIIe siècle, est la première période identifiée par les sociologues Callon, Lascoumes et Barthe[1], sur la base des travaux de Licoppe[2], pour présenter l’évolution de l’expérience. En effet, le colonialisme et la confrontation à l’altérité qui en découle font émerger une fascination pour la nouveauté, emblématique de la Renaissance. Ce qui est aujourd’hui traduit par l’unique terme d’ « expérience » se voit alors distingué en deux concepts divergents : l’experientia comme connaissance sensible accessible à n’importe quel individu, et l’experimentum en tant que mise en scène théâtrale et exceptionnelle de phénomènes créés dans le seul but de surprendre et intriguer ses spectatrices et spectateurs.

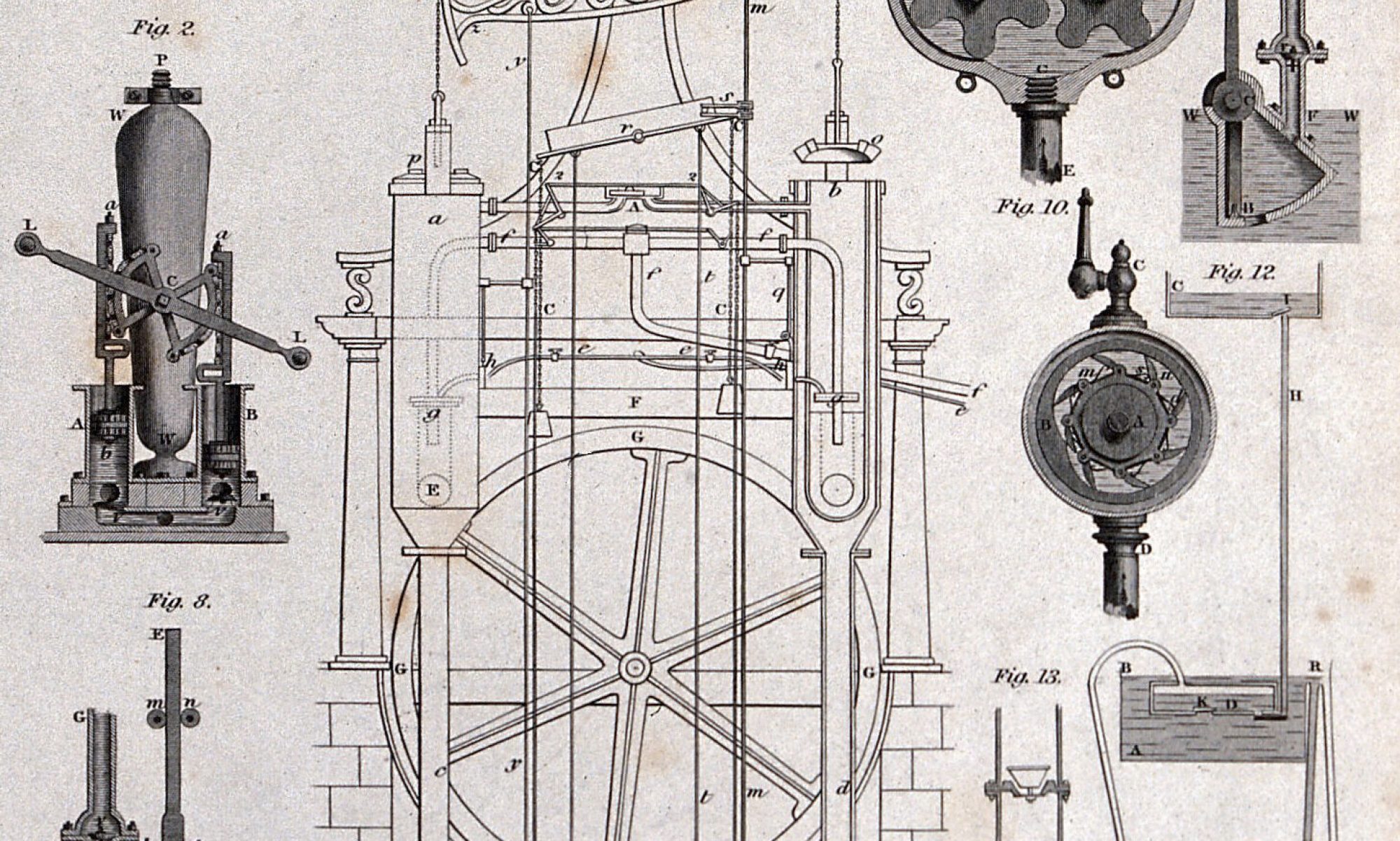

La naissance de cette nouvelle expérience fait poindre, à l’horizon, l’aube d’une autonomie du phénomène. L’experimentum n’est alors plus accessible à toutes et tous, elle se voit réservée aux savant·e·s et tout autre membre de la haute société. Les scientifiques, qu’on appelle alors « nouveaux et nouvelles philosophes »[3], croulent sous l’impératif d’une innovation constante qui nécessite une infrastructure toujours plus complexe. Du XVIIe au XVIIIe siècle, la réplicabilité de l’expérience prend de l’importance. Des mesures précises et les outils qui les rendent possibles sont alors requis, de sorte à permettre au phénomène d’être transporté, reproduit, et admiré sans contrainte contextuelle. C’est l’amorce d’un nouveau régime, celui de « l’utilité »[4]. La précision constamment affinée, aussi bien des instruments que des descriptions de phénomènes, permet bientôt d’accumuler, comparer et calculer les expériences, et ainsi d’amorcer la création de principes universels.

Le régime de curiosité visait à la construction et à la validation de faits « isolés ». Pour le régime de l’utilité, la multiplication de faits stables, reproductibles et maîtrisables permet de remonter aux principes. (…) La prédiction de principes généraux articulés les uns aux autres et donnant forme à une théorie ouvre la voie à de nouvelles formes de confiance et de circulation de la vérité.[5]

Dès lors, les scientifiques tendront de plus en plus à isoler le fait étudié, voulant absoudre toute possibilité d’influence extérieure, toute réaction accidentelle que l’environnement risquerait de perpétrer. D’un autre côté, la mathématisation de la nature, popularisée (entre autre) par Galilée, Newton, puis Kepler, permet une langue commune dans laquelle traduire tous les phénomènes pouvant ainsi être répétés partout, par tous·tes. La nature est alors comprise dans son unicité, son universalité, et se forme ainsi une science des « idéalités » pour reprendre le terme husserlien[6]. La description que fait Stengers du dispositif galiléen permettant d’expérimenter la théorie du mouvement illustre parfaitement cette nouvelle experimentum :

Aux différents mouvements de chute que l’on observe a fait place un mouvement tout à la fois unique et décomposable en termes de variables indépendantes, contrôlables par l’opérateur et capable d’imposer au sceptique qu’il existe une seule manière légitime de l’articuler.[7]

La philosophe met en lumière cette transition de l’experientia à l’experimentum en montrant comment Galilée fait d’une expérience quotidienne un fait scientifique isolable, décomposable et contrôlable. L’expérience devient un « artefact de laboratoire »[8], éloignée de sa réalité singulière pour être rapprochée, toujours un peu plus, de son principe universel, de sa définition mathématique : elle doit être réplicable. Et en la fragmentant, en la disséquant pour mieux en analyser chaque partie isolée, les scientifiques fabriquent des mini-phénomènes qui s’autonomisent de leurs causes, de leur environnement, de leur contexte, voire même de leur·e·s créateur·ice·s.

2. La science au dessus de l’Humanité… (XIX-XXe)

De « la réplicabilité » introduite par la mathématisation de la nature, c’est ensuite à la « neutralité » comme nouvelle manière d’appréhender la science que prétend la Modernité. Et cette neutralité tend à effacer toute présence humaine du processus scientifique.

Si l’experientia commune à chacun·e est devenue l’experimentum de l’élite, elle finit par n’être bientôt plus accessible qu’à l’expérimentateur·ice aux confins de son laboratoire hermétique : c’est le « régime de l’exactitude »[9]. La science, poursuivant sa conquête de la perfection, hérite de ce que Callon, Lascoumes et Barthe appellent une « phobie des interférences »[10]. Les dispositifs sont enfermés sous des cloches de verres, les laboratoires aseptisés et le public définitivement mis à la porte :

La figure moderne de la recherche confinée, retirée, coupé du monde, et par conséquent précise et efficace est née, en même temps qu’est expliqué et justifiée sa nécessité. Le grand enfermement des chercheurs a commencé.[11]

Après l’autonomisation des phénomènes scientifiques, c’est celle de la discipline elle-même qui advient. Depuis l’ambition des Lumières de s’écarter de la religion par la fondation d’une rationalité hégémonique, cette quête d’indépendance semble avoir gagner tous les champs jusqu’au lieu même de l’exercice de cette raison. La valeur de « scientificité » ne doit plus dépendre de ses chercheurs et chercheuses, elle doit être neutre, objective et universelle. C’est d’ailleurs la thèse que soutient Husserl et que Depraz[12] synthétise comme suit : « [m]athématiser la nature, c’est donc en faire un ‘objet’ abstrait régi par des lois universelles, et déconnecté du divers sensible et individuel ».

Cependant, le tournant transcendantale opéré par Kant déclenche une remise en question de l’objectivité scientifique, que ne feront que renforcer la spécialisation de la psychologie et la singularisation des disciplines de sciences sociales[13]. Berkeley et Hume nourrissent cette transition en proposant d’étudier la science comme « objet de l’esprit », replaçant ainsi l’humain au centre du processus de connaissance jusqu’à parvenir à un renversement épistémologique total qui sera désigné par Husserl[14] comme « un renversement de l’objectivisme scientifique (…) en un subjectivisme transcendantal ».

Le modèle naturaliste galiléo-newtonien est mis en échec et, pour sauver la neutralité, l’universalité et l’objectivité alors constitutives de la science, c’est un modèle positif qui voit le jour. Dès lors, c’est à une « science de faits » qu’aspire le XIXe siècle occidental. Et c’est ici non pas le fait modulable, actif, de la racine facere, qui est considéré, mais plutôt son deuxième sens défini par Latour & Woolgar comme

un fait [qui] est considéré comme relevant d’une entité objective indépendante, qui, en raison de son extériorité, « out-thereness », ne peut être modifiée à volonté et n’est pas susceptible de changer sous quelque circonstance que ce soit.[15]

Il n’est donc plus uniquement question de traduire le monde dans un langage universel et neutre, mais bien de faire de la méthode elle-même une abstraction de tout interférence humaine qui en entacherait la scientificité et risquerait d’obstruer la réalité positive étudiée. En définitive, la science contemporaine s’autonomise de l’humanité toute entière.

3. …et les scientifiques au dessus de tout (XXe)

La science du XXe siècle est une science questionnée, troublée, désincarnée ; bref, une science en crise. Chandelier[16] évoque l’agitation que subit l’Europe au début du siècle : les fondements de la géométrie sont ébranlés par les espaces courbes tandis que la physique de Newton, promouvant l’homogénéité de l’espace-temps, est attaquée par la thermodynamique et l’électromagnétisme jusque dans ses principes les plus classiques. Pire encore, les mathématiques, bases fondamentales de toutes sciences depuis Galilée, se voient bouleversées (entre autres) par le théorème d’incomplétude de Gödel et tombent dans la crise des Fondements. Le positivisme comtien n’a pas suffi à préserver la science moderne des crises épistémologiques auxquelles elle fait face et, de surcroît, n’a fait que l’éloigner un peu plus de son objet d’étude :

Assigner des limites au savoir implique certes de le considérer comme inachevé car relatif au point de vue humain, mais cette relativité exclut l’objet qu’elle n’atteint pas et ignore l’hétérogénéité des perspectives qui le transforment.[17]

La science s’est autonomisée de son contexte et, par là, de la singularité de son objet. Elle s’est autonomisée des scientifiques qui la créent, faisant miroiter une neutralité qui laisserait intacte la nature « universelle » et « idéale » du phénomène étudié. Finalement, le XXe siècle annonce l’autonomie de ses propres parties. De la grande Science « avec-un-s-majuscule » ne reste plus qu’une vague idée de catégorie élogieuse. Elle a cédé sa place à une multitude de disciplines dont s’entrecroisent les champs d’études et qui, pourtant, restent hermétiques les unes aux autres. A cette professionnalisation et singularisation des disciplines s’ajoute la naissance d’expertes et d’experts.

Pestre[18], en effet, souligne la création d’une grande diversité d’espaces d’enseignement et de recherche qui permet la formation de scientifiques toujours plus spécialisé·e·s, dans des domaines toujours plus spécifiques. De là, une hiérarchisation s’opère dans les laboratoires, de telle sorte que les différents postes tendent, eux aussi, à s’autonomiser les uns des autres[19]. Les expériences, en plus d’être déjà fragmentées depuis longtemps, sont, de surcroit, analysées par autant d’expert·e·s qu’elles ont de parties. Aux Académies des Temps Modernes, faisant dialoguer savantes et savants autours de sujets dont la variété n’avait d’égal que le nombre d’individus, se substituent les laboratoires contemporains, répartissant les chercheuses et chercheurs selon leur spécialisation tout en limitant leur interactions. C’est ainsi qu’à la polyvalence de Leibniz succèdera l’expertise de Marcel Grossman.

Par ailleurs, la révolution industrielle et les guerres qui éclatent au début du siècle font naître des laboratoires industriels ainsi que d’autres formes de « commercialisation » des sciences d’utilité directe pour la société (principalement la chimie et de la physique)[20]. La science est désormais majoritairement financée par l’Etat et professionnalisée.

Un équilibre s’établit donc entre trois univers, la science en tant qu’entreprise « autonome » de savants installés dans les universités, la socialisation de la recherche de base et les travaux de normalisation par les Etats et leur institues, et la recherche menée dans l’univers industriel – cet équilibre étant inscrit dans ce qui fonde les législations et la jurisprudence des brevets.[21]

A cette synthèse, l’historien[22] ajoute une mise en lumière du rôle d’expert·e scientifique dans cette société contemporaine : fermant les yeux sur les crises épistémologiques qui ont bouleversé l’Europe, l’Etat fait de la science le nerf de la guerre et, ainsi, lui attribue un pouvoir démesuré. La capitalisation du savoir ne fait que renforcer la suprématie du statut de « scientifique » dont les membres, dès lors, semblent s’autonomiser du reste de la société, seules personnes encore reconnues comme dignes de comprendre l’articulation mystérieuse de l’univers. Ainsi domine « la croyance dans la possibilité d’un point de vue rationnel supérieur pour dire LA solution à tout problème, et l’expert scientifique incontestable est roi »[23].

C’est dans cette période de crise épistémologique que la science paraît tendre vers l’apogée de son processus d’autonomie : l’objet d’étude s’est autonomisé de sa singularité pour devenir un phénomène de laboratoire, les activités scientifiques prônent leur autonomie face au contexte dans lequel elles s’inscrivent, et le corps scientifique lui-même semble se transformer en une collectivité autonome, loin au-dessus du commun des mortels. C’est dans cette période de crise « des sciences et de l’humanité » qu’Edmund Husserl[24] explique la perte de sens à laquelle l’Europe fait face. Et c’est, en définitive, par cette dernière période de crise que je conclus la cet article retraçant l’histoire épistémologique des divers processus d’autonomisation de la science entre le XVIIe et le XXe siècle.

[1] Callon, M., Lascoumes, P. & Barthe, Y., Agir dans un monde incertain. Essai sur la démocratie technique, France, Seuil, 2014, pp.76-78

[2] Licoppe, C., La formation de la pratique scientifique. Les discours de l’expérience en France et en Angleterre (1630-1820), Paris, La Découverte, 1996 (cité par Callon, M., Lascoumes, P. & Barthe, Y., op. cit.)

[3] Callon, M., Lascoumes, P. & Barthe, Y., op. cit., p.77

[4] ibid., pp.78-79

[5] ibid.

[6] Husserl, E., La crise des sciences européennes et la phénoménologie transcendantale, préface et trad. par Granel, G., Domont, Gallimard, 2019(1976), pp.399-400

[7] Stengers, I., L’invention des sciences modernes, Flammarion, France, 2011(1993), p.99 (l’autrice met en italique)

[8] ibid.

[9] ibid., p.80

[10] ibid.

[11] Callon, M., Lascoumes, P. & Barthe, Y., op. cit., p.81

[12] Depraz, N., « §2 La phénoménologie, une méthode et prise sur l’existence » et « §3 Commentaires », in: Husserl, E., La crise de l’humanité européenne et la philosophie, trad. et intro. par Depraz, N., France, Hatier, (1997), p.14

[13] Husserl, E., op. cit., pp.216-238

[14] ibid., p.79 (l’auteur met en italique)

[15] Latour, B., & Woolgar, S., La vie de laboratoire, trad. par Biezunski, M., France, La Découverte, 2020(1979), pp.177-178

[16] Chandelier, C., Science et liberté. Crise de la conscience et transformation de la science au tournant du XXe siècle, Paris, Hermann, 2016 (ISBN : 978-2-7056-9201-8), p.8

[17] ibid.

[18] Pestre, D., « §2 Mettre les années 1870-1970 en perspective. Entre techno-science, industrie et Etat-Nation », in: Science, argent et politique. Un essai d’interprétation, Quae, (2004) (https://www.cairn.info/science-argent-et-politique–9782738011008-page-39.htm), pp.53-54

[19] ibid.,pp.68-69

[20] ibid.,p.46

[21] ibid.,p.47

[22] ibid.

[23] ibid.

[24] Husserl, E., op. cit.

wow!! 98De l’autonomie à l’absence: la sciences européennes en crise de sens

J’aimeJ’aime